Curtiss OX-5

Der Flugmotor aus dem Jahre 1918 macht Fortschritte. Kurbelwellenlager sind neu ausgegossen und eingepasst. Die acht Zylinder mit Inlinern neu ausgebüchst, uvm. Bei diesem Motor machen wir zudem einen Versuch mit einer DLC- Beschichtung der Nockenwelle. Dieses Verfahren reduziert Reibung und Verschleiss erheblich. Ein Umstand den es bei der speziellen Ventilsteuerung des Curtissmotor zu berücksichtigen gilt.

Der Curtiss OX- 5 ist ein wassergekühlter V8 Motor für Flugapparate. Mit 8.2 Litern Hubraum leistet er 90 PS bei 1400 U/min. In der Zeit des ersten Weltkrieges wurden ca. 12'000 Exemplare hergestellt. Für die Zeit ein enorm grosser Ausstoss. Ein Handicap dieses Motors war, dass er über einen offenen Ventiltrieb verfügte und deshalb alle paar Stunden für eine manuelle Nachölung zwischenlanden musste.

Führungswechsel bei Bugatti

Ventilführungen sind hochpräzise Hülsen aus Buntmetall oder Stahlguss. Sie halten die extrem schnell oszillierenden Ventile in ihrer zehntel Millimeter genauen Position. Hierbei müssen Sie bis zu 800 Grad Hitze der Abgase aushalten und die Wärme an das umliegende Material weiterleiten. Sind die Ventilführungen verschlissen setzen die Ventile beim schliessen nicht mehr sauber auf ihren Sitzen auf. Die Folgen: minimierte Leistung, schlechtere Wärmeableitung, bis hin zum Ventilbruch mit entsprechendem Kollateralschaden.

Der vorliegende Motor eines Typ57 erhält im Rahmen einer Komplettrevision 16 neue Führungen, je zwei pro Zylinderkopf. Apropos: Zylinder und Kopf sind hier in einem Block hergestellt. Eine Bauart, die bei Vorkriegsfahrzeugen öfters mal anzutreffen ist.

Jegliche Haftung abgelehnt.

Es ist erstaunlich wie sorglos man mit dem Auto unterwegs sein kann wenn man bedenkt, dass die Reifenaufstandsfläche gegen die Strasse gerade mal die Grösse einer Sohlenfläche eines Turnschuhs darstellt. Dies funktioniert so lange gut wie der Reibungskoeffizient der Reifenlauffläche 1.0 oder leicht darüber liegt. Denn alleine dieser Reibwert ist für die Reifenhaftung von Bedeutung. Die Grösse der Aufstandsfläche spielt in der Reibungsformel keine Rolle.

Nun gibt es vielerlei Gründe weshalb der Reibungskoeffizient kleiner werden kann. Er kann bis auf ca. 0.2 abfallen. Nässe, Schnee, aber auch lokale Überhitzung der Lauffläche (durch starkes Bremsen) oder die Alterung des Materials sind Gründe dafür.

Letzteres ist bei klassischen Fahrzeugen ein Dauerthema. Die geringe jährliche Laufleitung führt dazu, dass sich die Reifen nicht abnutzen. Ich werde immer wieder mit der Situation konfrontiert wo Reifen 20 Jahre im Einsatz sind. Die sind dann so hart, dass sie sich nie mehr abnutzen werden.

"Die sind ja noch gut". Nein, sind sie eben nicht, denn vor allem auf nasser Strasse wird der Reibwert aufgrund der erhöhten Gummihärte so stark reduziert, dass ein Schadenereignis nicht auszuschliessen ist.

Nach wie vielen Jahren wird eine Reifenerneuerung empfohlen? Der Hersteller sagt 6 Jahre. Ich bin überzeugt, dass es je nach Situation und Einsatzart eines Oldtimers auch 10 Jahre sein dürfen, dies unter dem Gesichtspunkt, dass unsere Oldies infolge der sorgfältigen Aufbewahrung weniger stark der UV Strahlung ausgesetzt sind als normale Alltagsfahrzeuge.

Eine Frage des Druckes.

Die maximale Wärme-Energiemenge, die in einem Motor- Zylinder erzeugt werden kann, hängt von einer grundlegenden Grösse ab: Dem Füllungsgrad.

Dieser entspricht, einfach betrachtet, höchstens dem Volumen des einzelnen Zylinders. Er erreicht bei voll durchgetretenem Gaspedal ca. 100 Prozent.

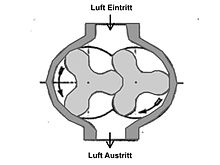

Mittels Aufladung kann dieser Wert deutlich erhöht werden. Abgas- Turbolader sind heutzutage kaum mehr wegzudenken. In früheren Zeiten bediente man sich hierzu gerne des mechanisch angetriebenen Kompressors.

Dieser arbeitet angebunden an die Motordrehzahl konstant parallel und befüllt die Motor- Zylinder mit 150% oder auch mehr von dessen eigentlichem Volumen.

Theoretisch würde daraus eine Mehrleistung im gleichen Masse linear zum Überdruck resultieren wenn da nicht noch Wärmeverluste wären, die den Wirkungsgrad schmälern. Auch der Bedarf an Antriebsleistung für den Kompressor selbst wird von der erbrachten Bruttoleistung abgezogen.

Dennoch: Die Mehrleistung die für den Fahrzeugvortrieb übrig bleibt ist beachtlich und hatte manchem Bugatti- Rennwagen der 20er und 30er Jahre zu einem Sieg verholfen.

Der abgebildete Motor wird nach seiner Instandsetzung ca. 170PS leisten.

Unsere Öffnungszeiten sind von Montag – Sonntag 29° vOT bis 39° nUT.

Falls Sie damit nichts anfangen können, ist das so weit in Ordnung.

Es ist dies die Angabe, die die korrekte Stellung der Nockenwelle relativ zur Kurbelwelle für diesen Motor anzeigt. Diese muss peinlich genau eingehalten werden soll der Motor die Laufcharakteristik und die Leistung haben, für die er konzipiert ist.

Die Nockenwelle öffnet und schliesst die Ventile für Frischgas und Abgas. Der hauseigene Leistungs- Prüfstand mass bei dem Porsche mit Baujahr 1966 bescheidene 87 Pferdestärken bei 7200 U/min. anstelle der 130, die das Fahrzeug normalerweise haben müsste.

Die Überprüfung der Ventilsteuerzeit ergab einen Drehwinkelfehler von 13°, nach spät. Wie konnte das passieren? Bei der letzten Motorrevision wurden offenbar die Nockenwellen nicht korrekt synchronisiert. Man fuhr mehrere Jahre so herum in der Meinung so ein altes Auto laufe halt nicht besser. Weit gefehlt.

Luft gefriert nicht.

Diese Eigenschaft hat manch einen Ingenieur davon überzeugen können einen luftgekühlten Motor zu konstruieren.

In einer Zeit, wo Kühler bergauf noch kochten und Zylinderkopfdichtungen noch leckten, ein unbestrittenes Argument.

Dabei sind das nicht die einzigen Aspekte. Luftgekühlte Motoren haben gegenüber den wassergekühlten auch einen Gewichtsvorteil. Nicht umsonst waren fast sämtliche Sternmotoren in der Aviatik, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, luftgekühlt.

Die Gewichtsersparnis, ein Aspekt, der eigentlich von grosser Wichtigkeit wäre, kann heutzutage nicht mehr ausgespielt werden. Die Nachteile des Luftkühlprinzips überwiegen. So ist die optimale Betriebstemperatur des Motors mit einer Wasserkühlung viel konstanter im optimalen Bereich zu halten, was unter anderem zum Beispiel engere Kolbenspiele zulässt. Auch die Geräuschübertragung wird mit einem Kühlwassermantel besser gedämpft.

F. Porsche und später auch sein Sohn haben den Volkswagen Typ1 (Käfer bzw. KdF Wagen) und später die eigenen Sportwagen Porsche 356 und 911 mit einer Luftkühlung versehen und damit Aggregate hervorgebracht, die Jahrzehnte lang Massstäbe auf der Strasse und im Rennsport setzten. Letztere wurden noch bis 1998 so gebaut.

Mit der Einführung strengerer Abgas- und Lärmvorschriften hielt auch bei Porsche die Wasserkühlung Einzug und es brauchte einiges an Rhetorik die eingeschworene Kundschaft zu überzeugen, dass das neue Modell noch ein «echter» Porsche sei.

Das hier gezeigte Modell ist ein Ur-elfer von 1966. Die Form besticht durch sein glattes und schnörkelloses Design. Mit gerade mal 1050kg Gewicht hat der 2-Liter Sechszylindermotor im Heck leichtes Spiel und bereitet dem Besitzer viel Freude.

So wird's gemacht. Ein defektes Gewinde kann mittels Gewindeeinsatz in den Ursprungszustand versetzt werden. Besser noch. Dank dem stählernen Material woraus der Einsatz besteht wird die Festigkeit gegenüber dem oft spröden Aluminiumguss noch erhöht.

So freut sich der kleine MG TC über sein fachmännisch instandgesetztes Ansaugrohr. Dieser sehr originale Wagen in einmaligem Erhaltungszustand sucht übrigens ein Zuhause. Sein Vorbesitzer hat ihn über viele Jahre hingabevoll gepflegt.

Synfuel - ist die Alternative zu fossilem Treibstoff und ist eine logische Konsequenz. Will man realistisch bleiben ist die Elektrifizierung zwar in einigen Bereichen sinnvoll, jedoch weltweit nicht segmentübergreifend durchsetzbar.

So ist anzunehmen, dass auch in ferner Zukunft Flugzeuge, Frachtschiffe, Fahrzeuge im Langstreckenverkehr, Oldtimer, uvm. mit Verbrennerantrieb unterwegs sein werden. Wie die Situation im 22.Jahrhundert Jahren aussieht, weiss niemand. Heute haben wir den Focus auf 2050 (und wahrscheinlich auch darüber hinaus).

Kürzlich hat uns der Abteilungsleiter für chemische Energieträger der EMPA in einem kurzen, aber aufschlussreichen Vortrag die Studie über die Verwendung von Synfuel in Oldtimerfahrzeugen erläutert, die in Zusammenarbeit mit der AMAG Classic durchgeführt wurde. Als Ergebnis konnte resümiert werden, dass Synfuel dem fossilen Treibstoff in allen Bereichen ebenbürtig ist. Vor allem die Frage der Materialverträglichkeit, die bei älteren ethanolhaltigen Treibstoffen (E10) teilweise zu Schäden geführt hat, ist mit Synfuel kein Thema, weil dieses in seiner Zusammensetzung weitgehend identisch mit fossilem Treibstoff ist.

Die klimaneutrale Herstellung erfolgt aus den Zutaten CO2 und Wasser zu (M)Ethanol. Dieses wird anschliessend im katalytischen Verfahren zu Benzin gewandelt. Weitergehende Erklärungen sprengen hier den Rahmen. Interessierte finden dazu viel Information im Web.

https://www.amag.ch/.../top.../amag-classic/synfuel.html

Herzlichen Dank an Christian Bach und Dino Graf für die Organisation des Abends.

Die V- förmige Anordnung der Zylinder reduziert die Länge eines Aggregates um fast die Hälfte der eines Reihenmotors. Durch die damit verbundene Schrägstellung der Zylinder reduziert sich auch die Bauhöhe. Ein Vorteil, der durch die systembedingte Oben- Anordnung des Vergasers je nach Ausführung teilweise wieder zunichte gemacht wird. Trotzdem, kurze und niedrige Motorhauben werden damit möglich, wie das Beispiel dieses seltenen OSI 20mTS zeigt.

Der OSI war eine Entwicklung von Ford Deutschland. Auf der Plattform des Ford Taunus P5, später P7, entstand 1967 in Turin dieses typisch italienisch anmutende Coupé.

Es war für Ford Europa der Einstieg in die Coupé- klasse. Nach 2000 produzierten Einheiten ging das Carrosserie- Werk in Turin in Insolvenz. Ford lancierte infolgedessen 1968 den Capri welcher nun auf der kleineren Plattform des Ford Cortina aufbaute und in den Werken England, Belgien und Deutschland gebaut wurde.

Pitting ist eine Art Lochfrass. In meinem Gewerbe wird man immer wieder damit konfrontiert.

Es entsteht an gehärteten Metall Oberflächen immer dort, wo hohe Punkt- oder Linienlast vorherrscht. Nockenwellen, Zahnräder oder Lagerwellen sind davon betroffen.

Durch millionenfaches Rollen oder Gleiten zweier Partnerteile ermüdet die harte Oberfläche, die ständige Walkarbeit führt zu kleinsten Ausbrüchen. Dies kann lange Zeit unbemerkt bleiben und final zum Kollaps führen. Schmierungsmangel ist für das Entstehen von Pitting keine Voraussetzung.

Das abgebildete Beispiel zeigt eine Getriebewelle mit den dazugehörigen Lagerrollen eines Austin Healey 100/4. Deutlich zu erkennen ist die hochbelastete Stelle wo die Rollen über die stehende Welle laufen. Die Rollen selbst zerbröseln in der Folge auch und würden im weiteren Verlauf zum Totalausfall führen.

Erste Scheibenbremsen von Dunlop kamen in England in der ersten Hälfte der 50er Jahre zur Anwendung. Zu Beginn ausschliesslich in Rennfahrzeugen an allen vier Rädern. Scheibenbremsen haben zwar weniger Biss als Trommelbremsen, lassen sich aber feiner dosieren und reagieren weniger empfindlich auf Störeinflüsse, weil sie keinen Selbstverstärkungseffekt haben. Zudem vertragen sie hohe Temperaturen besser - bei hohen thermischen Belastungen weiten sich Trommelbremsen konisch auf was der Präzision beim Herunterbremsen aus hohen Geschwindigkeiten nicht zuträglich ist.

Hier baut SURYMOT einen Austin Healey 100S Replica von 1955 neu auf, welcher durch einen Unfall beschädigt worden war. Dieser Wagen verfügt über die damals moderne 4- Scheiben Bremsanlage von Dunlop.

Der weltweit erste V8. Curtis OX-5. Der wassergekühlte Flugzeugmotor aus der Zeit des ersten Weltkrieges hat 8.2 Liter Hubraum und besticht durch faszinierende Leichtbauweise. Dieser hier treibt ein Automobil an.

SURYMOT AG darf die Revision durchführen. Eine wirklich schöne Arbeit.